Entrevista: Joel Macedo entre a literatura psicodélica e a primeira Rolling Stone brasileira

Trinta anos antes de se tornar uma revista que misturava música e comportamento, a Rolling Stone apareceu no Brasil como um jornal. Quatro anos após a estreia da edição original no Estados Unidos, a RS brasileira surgiu da ideia de dois investidores estrangeiros que enxergaram no surgimento da imprensa alternativa no Brasil e na efervescência da música pop brasileira um bom negócio.

Com 37 edições, a primeira Rolling Stone nacional circulou por todo o Brasil com caráter underground e estrutura de uma grande publicação. Seu time contou com nomes fundamentais para o jornalismo musical brasileiro, como Luis Carlos Maciel, Ezequiel Neves (o Zeca Jagger), Ana Maria Bahiana e Okky de Souza, entre outros. O jornal publicou conteúdo original, cobrindo o cenário da contracultura brasileira e também matérias da edição estadunidense, traduzindo para os brasileiros textos de jornalistas como Lester Bangs e Lenny Kaye. Hoje, seu conteúdo está completamente disponível no projeto Pedra Rolante.

Joel Macedo é um dos sobreviventes desse período. Participou de veículos como Presença, A Flor do Mal, O Globo e Jornal do Brasil. Na Rolling Stone, participou como repórter, editor e também correspondente internacional, publicando textos a partir dos relatos de suas viagens por outros países.

Essas jornadas também deram origem a sua literatura psicodélica, representada nos contos do livro Tatuagem, no road book Albatroz e, mais recentemente, em 1961: Uma Novela Na Era Kennedy, distribuído via e-book. Em entrevista ao Disconversa, Joel conta sobre sua vivência durante a publicação do jornal Rolling Stone, suas aventuras na estrada e debate questões sobre literatura.

Disconversa: Como você entrou para a Rolling Stone?

Joel Macedo: Eu já atuava como jornalista desde 1966, fui parte da redação do jornal Última Hora. Em 1971 eu tinha acabado de voltar de viagens de mochila pelo mundo e o Luis Carlos Maciel, que estava fazendo a Flor do Mal, me convidou para contribuir com alguns artigos. Pouco depois o jornal acabou e ele foi convidado a ser editor-chefe da Rolling Stone brasileira.

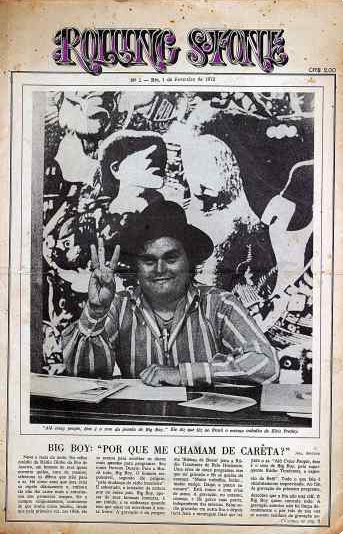

Ele se lembrou de mim e me chamou para fazer reportagens. A primeira missão que me passou foi de fazer uma entrevista com o radialista e DJ Big Boy, que saiu na capa da edição Nº1 com título dado pelo próprio Maciel: “Por que me chamam de careta?”

D: Como era o cotidiano e processo de trabalho de vocês?

J: Embora a gente fosse um jornal underground, éramos muito organizados. Tínhamos carteira assinada e a distribuição era nacional. Além da Fernando Chináglia, que distribuía para todo o Brasil, trabalhávamos com a “distribuição volante”, em que alguns freelancers vendiam os jornais no Rio de Janeiro em pontos de ônibus, semáforos, em frente à casas de shows. A periodicidade começou como mensal mas a adesão do público foi tão grande que após algumas edições a publicação se tornou semanal.

Toda semana fazíamos reuniões de pauta. A gente acordava de manhã, ia para a praia de Ipanema, nos reuníamos no píer (as Dunas no Barato) e lá a gente trocava ideias, entrava em sintonia sobre os assuntos que poderiam render matérias. Depois tomávamos banho, almoçávamos e íamos para a redação onde aconteciam as reuniões às 16h.

Nessas reuniões avaliávamos o material que a Rolling Stone estadunidense nos enviava, procurávamos por novidades e a agenda de shows da semana. Depois trabalhávamos até as 21h.

D: A Rolling Stone estadunidense tinha alguma participação na escolha do conteúdo que vocês publicavam?

J: Eles não influenciavam em nada. No nosso contrato eles enviavam matérias e a gente aqui no Brasil fazia a seleção. Publicamos entrevistas com artistas que estavam no auge naquele momento, críticas de álbuns que eles faziam, mas nós tínhamos a liberdade de escolher o que publicar dentro daquele material.

D: A ditadura militar atrapalhou muito o trabalho de vocês? Tiveram muito conteúdo censurado?

J: Nós fizemos umas edições bastante ousadas. Na edição Nº6, inclusive, o Maciel colocou o Nelson Duarte, um detetive que oprimia as drogas no Rio de Janeiro, na capa. Mas que eu me lembre não houve nenhuma censura direta.

Uma coisa que ocorreu foi que os investidores surgiram com uma ideia de fazer um evento patrocinado pela Rolling Stone nos jardins do palácio da Alvorada, em Brasília. Eles levaram o projeto para o governo federal e todos acharam que eles estavam malucos – e com esse papo estavam mesmo [risos]. Depois dessa história nós até percebemos que houveram umas sondadas ao jornal, umas olhadas mais próximas, mas não houve censura, proibição.

D: Como era ser correspondente internacional de um veículo alternativo naquela época?

J: Eu já fui contratado pelo Maciel por ser um viajante. Então eu não deixaria de viajar por conta do jornal. Fiz algumas reportagens na redação, principalmente no começo de 1972, quando eu estava no Brasil. Depois eu voltei para a estrada e continuei mandando matérias, crônicas, tive até uma coluna chamada Estrada, em que escrevia sobre os locais onde eu passava, como Colorado, Novo México, Nova Iorque.

Não tenho muita coisa na memória pois sou péssimo arquivista, eu estava na onda pelo barato, assim como a Janis Joplin. Não ficava tirando foto, guardando recordações. Cheguei a ir ao camarim do West, Bruce and Laing e não peguei um autógrafo, eu não tinha muita organização. Eu era mais um personagem do movimento hippie do que um jornalista, a profissão foi uma consequência.

D: Em outros países, o estilo musical principal dentro da Rolling Stone era o rock. Como era o espaço para a MPB dentro do jornal?

J: A música brasileira sempre teve muita importância no jornal. Embora o rock brasileiro (A Bolha, Vímana, Módulo Mil) tivesse destaque, nós também cobrimos a carreira de Milton Nascimento, Gal Costa, Caetano Veloso. Novos Baianos então nós publicamos tudo sobre eles.

D: Você cobriu para o jornal a estreia do show do álbum Acabou Chorare. Três décadas depois a outra versão da Rolling Stone nacional elegeu o disco como o álbum mais importante da música brasileira de todos os tempos. O que representa para você a importância que esse LP adquiriu com o passar dos anos?

J: Eu ia assistir os Novos Baianos no Teatro Tereza Rachel, em Copacabana, desde que eles tocavam no show FA-TAL, com a Gal Costa, em 1971. Eu me orgulho muito desse texto, é uma resenha histórica. Acho Acabou Chorare fundamental, faz um elo entre o passado da música brasileira com o samba rock carioca e baiano, faz um fusion que é muito importante para a MPB, foi um marco.

D: Que outros LPs lançados nesse período foram marcantes para você?

J: Além de Acabou Chorare e FA-TAL, me marcou muito Expresso 2222, de Gilberto Gil, se tratando de MPB. De rock nacional o som das bandas Equipe Mercado, Módulo 1000, O Terço, Made In Brazil e Paulo Bagunça e A Tropa Madilta. Na música internacional foi Slade, Deep Purple, Pink Floyd, Black Sabbath, Yes e Alice Cooper.

D: Como o jornal chegou ao fim? Por que as últimas edições foram chamadas “Piratas”?

J: Primeiro os investidores pararam de enviar os royalties para os Estados Unidos. Em dezembro, o Mike [Killingbeck] e o Ted [Theodore George] piraram e foram embora do jornal. Estávamos à deriva e o Maciel também decidiu ir embora. Mas a gente tinha uma vontade enorme de fazer o jornal. Então eu, o Ezequiel Neves e o Lapi decidimos: “Vamos navegar com essa nau até onde der!”. Nós não entregamos os pontos.

O Maurício Glatt, que era o responsável pela parte financeira e administrativa, descobriu que ainda tínhamos um crédito com a distribuidora e que eles tinham que nos retornar uma quantia em dinheiro. Ao invés de pegarmos a grana, perguntamos quantas edições aquele montante financiaria – e o negócio, no fim das contas, era bom para ambas partes. A distribuidora não queria que o jornal acabasse, porque também era lucrativo para ela.

Como não havia mais vínculo com a Rolling Stone estadunidense, nosso financiador era a Fernando Chináglia. Então, a partir daquele momento, nos tornamos a Rolling Stone “Pirata” porque, mesmo sem termos mais ligação com a matriz, ainda tínhamos o espírito da publicação.

Então eu passei a ser o editor de texto principal, o Ezequiel me ajudava (e também fazia a coluna Toque) e fomos tocando junto com o Lapi e o Maurício até onde deu, chegando ao fim em Janeiro de 1973. Foi uma coisa louca, fizemos três edições não-oficiais. No final vendemos até máquinas de escrever. Foi como ver um Titanic naufragar, fomos os últimos a abandonar o barco. Era o final do sonho.

D: Como o jornalismo e a sua forma de escrever literatura se relacionam?

J: O jornalismo é a base da minha literatura. Tudo que escrevo em livro tem base jornalística, é o alicerce da minha ficção. Cada coisa que se lê nos meus livros publicados são rigorosamente apuradas, reais. Todos os dados, gírias, lugares, são fruto de apuração. Em cima desse rigor da informação que escrevo minhas obras, inclusive em 1961, que vem de uma data muito distante.

D: Seu Livro Albatroz se passa no final dos anos 1960 nos Estados Unidos, no fim da era hippie. Você viajou por lá nessa época e também viveu a contracultura no Brasil na década de 1970. Que semelhanças e diferenças existiram entre esses dois cenários?

Eu vivi os últimos anos da contracultura americana e registrei em meus livros a minha vivência nesse período. Depois voltei para o Brasil no começo do ano de 1970 e fiz mais viagens pelo Oriente e depois em Londres. O clima tanto lá fora quanto aqui era muito parecido, não tinha tanta diferença. Tanto que, em Albatroz, que se passa em dezembro de 1969, Jou Rainbow “passa o bastão” para o Carlos, diz que a década de ouro estava terminando nos EUA e iria começar na América do Sul, e foi o que aconteceu.

D: A sua literatura tem um viés psicodélico. Quais características você considera fundamentais para esse tipo de texto?

J: De fato a literatura psicodélica é um estilo diferente. Nós temos a literatura beatnik com Burroughs, Kerouac, mas a psicodelia foi mais representada pela música, pelo design gráfico. Em 2018 um jornalista californiano disse que o texto de Tatuagem é muito raro, e gostou muito do conto “Cossaco”.

Chamar de psicodélica significa que essa literatura passa por situações de alterações de consciência, envolve um componente alucinógeno. Albatroz tem descrições de viagens de ácido, mas Tatuagem é psicodélico do começo ao fim. Sua nova edição, em e-book inclusive, tem um conto extra. É um livro mutante, sempre adiciono um conteúdo novo para não ficar igual à edição original.

Tatuagem: histórias de uma geração na estrada

https://amzn.to/3bU65tV

Albatroz: O encontro das tribos na califórnia

https://amzn.to/3qXzA2u

1961 : uma novela na era Kennedy

https://amzn.to/3vAsKmS

Despertador: Espiritualidade Nos Anos 70

https://amzn.to/3tyCcpk

Teste o Kindle Unlimited por 30 dias gratuitamente

https://amzn.to/38Ry8IG

D: Você produz livros independentes desde a década de 1970. Recentemente digitalizou sua trilogia psicodélica e publicou 1961 e Despertador em e-book. Como é para você pensar nas diferenças entre as formas de publicar um livro hoje e há 50 anos atrás?

J: Até 2019 eu lançava livros impressos, havia essa possibilidade. Eu sempre fui independente, gosto de lançar meus próprios livros, vender de mão e mão, levar aos eventos, faço isso desde os anos 1970.

Sempre acreditei no livro impresso mas agora não dá mais para mim. Primeiro pelo preço, o retorno é sempre complicado. Com a pandemia é muito difícil ir às gráficas, aos correios, vender nas ruas. Tenho que me proteger desse vírus.

Então a minha alternativa se tornou o e-book, foi também uma questão de necessidade. Aprendi a gostar do formato digital e hoje acho frescura esse preconceito, coisa de cheirador de livro. A mensagem é a mesma e a tecnologia traz várias possibilidades, gosto de colocar fundo escuro para ler os contos noturnos de Tatuagem, por exemplo. As pessoas tem que parar com esse tradicionalismo e perceber as vantagens de um livro muito mais barato, comprado em poucos cliques, que não dá ácaro e não gasta papel.

Fora que a Amazon te permite publicar gratuitamente, te dá um público novo, isso para o escritor independente é um privilégio. Toda a minha trilogia está disponível no kindle e o pagamento que recebo é muito mais alto do que com o livro impresso. Se o quadro do mundo não mudar vou seguir publicando somente e-books.

D: Despertador é um de seus livros que há muito tempo não era reeditado e retornou agora em e-book. Por que resolveu reeditá-lo em 2021?

J: Eu estou trazendo um resgate de uma parte de grande relevância para os anos 1970. É uma década marcada pelo rock, pela guerrilha, mas também pela espiritualidade, e achei que era um bom momento para mostrar esse lado também. Foi um momento em que várias religiões conversaram entre si, em comunhão, através da ideologia da nossa juventude. Era a manifestação da contracultura na área da espiritualidade. Interpretei como um bom momento para a reedição pois a obra cai bem em 2021, momento em que estamos muito materialistas e terrenos. Achei que era importante publicar ele no período do signo de peixes, um signo da espiritualidade.

- Texuga lança EP com canções de “Escárnio e Maldizer” - 28 de julho de 2023

- Entrevista – O Grito fala sobre seu novo single, “Tá Todo Mundo Ficando Frito” - 21 de outubro de 2022

- Elifas Andreato, autor de capas históricas da MPB, morre aos 76 anos - 29 de março de 2022

Ótima entrevista com o nosso Guru Maior das Estradas. Viagens pelo redor do mundo dentro de sua pegada para os Jovens, para a Cultura Independente que ainda resiste no nosso Amado Brasil. Tenho os 2 livros impressos do Joel Macedo. Comprei diretamente dele. Eu daqui de Sampa ele lá nos Rio de Janeiro.ol O ebook 1961 comprei o link na Amazon . Tive o prazer em Fev 2019 , quando ele veio na semana de literatura do Cleber no Santa Sede Bar zona norte SP perto do Metrô. Conversamos muito , graças a Deus, e fez uma Palestra sobre os anos 60 e falou bastante do Festival de Woodstock. Uma Gratidão Eterna a Ele e ao Grande Jornal Rolling Stone Brasileira que li e me ajudou bastante a me sentir um Ser Humano melhor e passar minha Juventude e lógico conhecer o Bom e Velho Rock and Rolo. Agradeço a eles . GOD BLESS . Vida Longa a todos eles e em especial ao Mestre Joel. Abs Oscar 🙏🙏

Muito bom este site, fizeram um ótimo trabalho.

Parabéns!!!

Achei muito bom este site! Fizeram um ótimo trabalho.

Parabéns!!!